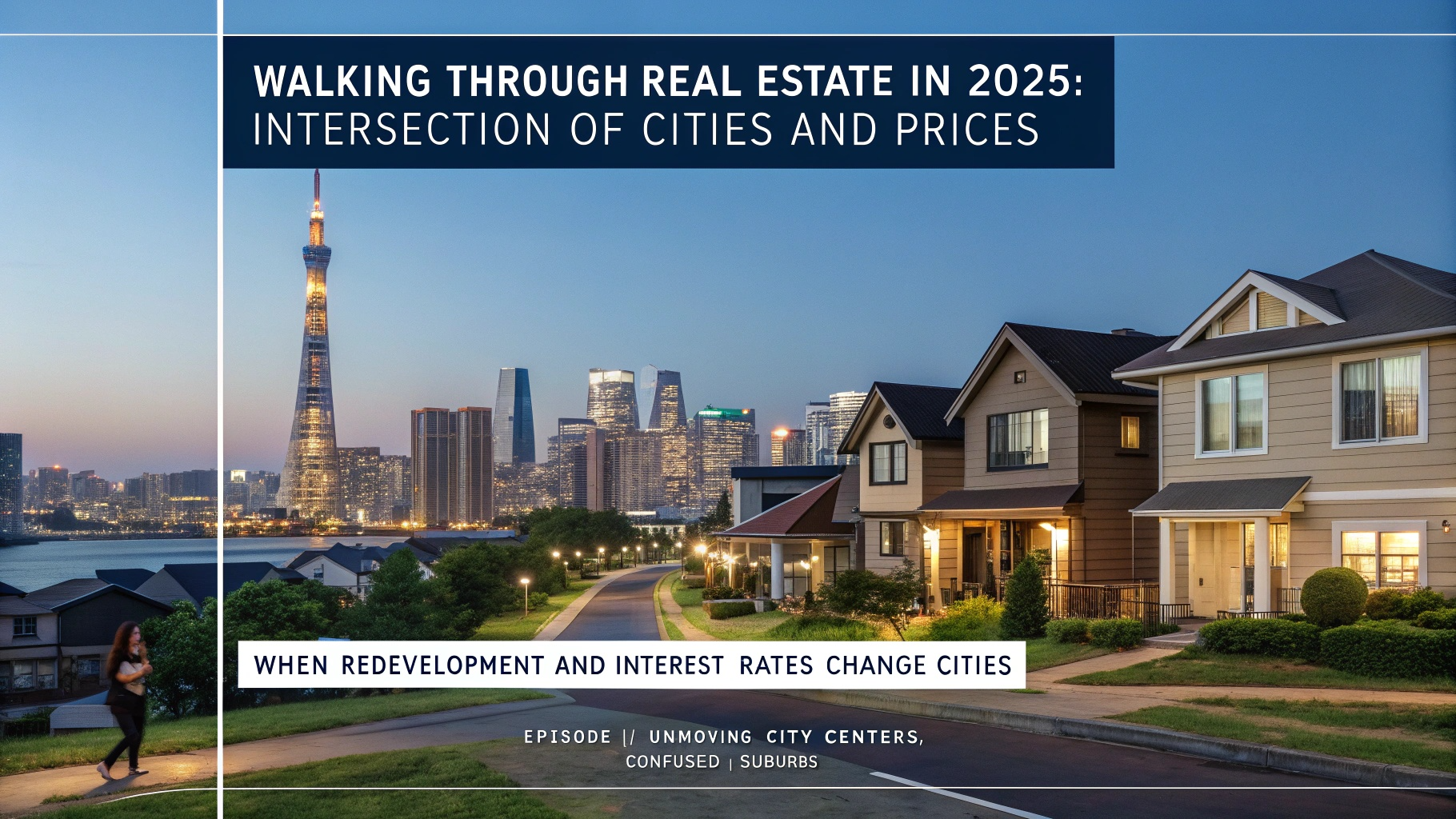

― 再開発と金利が都市を変えるとき

🏙️ 第1回|首都圏の二極化

動かぬ都心、迷う郊外。2025年、東京圏の本音

「東京はいつまで上がり続けるのか?」

2025年春。東京23区のマンション価格は、ついに1億円の大台を突破した。

といっても、すべてのマンションがそうなったわけではない。

70㎡換算での平均希望価格が「1億円を超えた」ということである。これは調査史上初の記録だ。

エリアは主に港区・中央区・渋谷区など、いわゆる“超都心”に集中している。

一方、東京を取り巻く外縁部や郊外エリアでは、異なる風が吹いている。

埼玉県の平均価格は2025年に入り前年比6.2%も下落し、再び「買い手市場」の様相を呈しはじめた。

首都圏全体の地価は一見すると上昇傾向だが、実際には「価格が伸びる街」と「価格が止まりはじめた街」の二極化が始まっている。

23区が上がり続ける理由。それは“金利ではなく、価値”の話だ

「金利が上がってきたから、そろそろ不動産価格は下がるのでは?」

そう考える人は多い。たしかに、2025年に入り住宅ローン金利はじわじわと上昇を続けており、特に変動型ローンを選んできた層には不安材料となっている。

だが、東京23区のような高額帯エリアでは、金利の影響を受けにくい層が価格を牽引している。

- 海外投資家の現金購入(円安の後押し)

- 企業経営者や富裕層の住み替え

- 賃貸利回りではなく“希少性”への資金流入

このように、“自分が住むための家”ではなく“価値を持つ空間”としての不動産に、資金が集まり続けているのが23区の現実である。

郊外の価格はなぜ下がり始めているのか?

一方、郊外。たとえば埼玉県や多摩地域、千葉県西部などでは、価格の天井感が漂っている。

- 金利上昇によりローン審査が厳しくなった

- 建築費・人件費の上昇が供給価格を押し上げている

- しかし買い手の「実質賃金」が伸びていない

つまり、“払える人”が減ってきたのである。

これは市場が健全化しているという見方もできるが、同時に「値段が下がらなければ売れない」局面に入りつつあることを意味する。

成約は伸びているのに、価格が追いつかない

興味深いのは、成約件数はむしろ増えているという事実だ。

首都圏全体の中古マンション成約件数は、2025年2月時点で前年比+23.9%。

特に横浜・川崎エリアでは+34.2%と、活発な取引が続いている。

だが、それと同時に㎡単価は前年比▲1.5%と、値下がり気味。

これは何を意味するのか?

一言で言えば「値段を下げた物件が売れている」ということだ。

高く出していた物件が、価格調整をしてようやく動いた。

つまり、**“動いているからといって、市場が強いとは限らない”**のだ。

読者のあなたへ――“資産”か、“住まい”か

港区のあるタワーマンションでは、築10年の3LDKが2ヶ月で1億4,000万円で成約した。

一方、郊外の築25年・駅徒歩15分のマンションは、売り出しから半年以上が経過し、ようやく「500万円下げてもよい」との決断が出た。

同じ首都圏。だが、見ている景色はまるで違う。

「売るなら、もう少し待ったほうがいい?」

「それとも、動けるうちに選択肢だけでも持っておくべき?」

2025年は、そんな“判断の岐路”に立つ年かもしれない。

次回予告

第2回|横浜は“全部”上がっているわけじゃない

― みなとみらいと港南台、数字で見るリアルな差

2025年7月25日

2025年7月25日