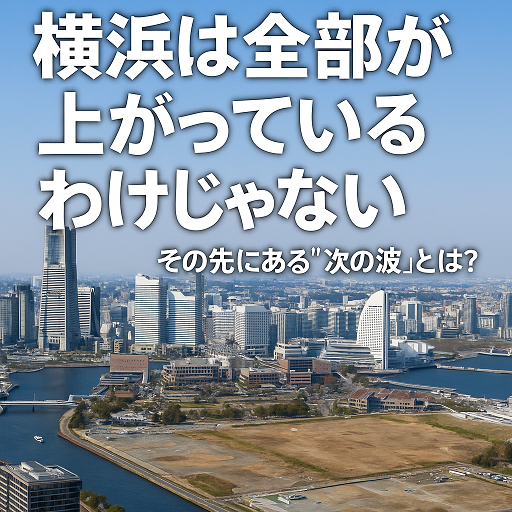

🏙 第3回|横浜郊外と県央エリアに見える不動産市場の“次の波”

横浜は「全部が上がっている」わけじゃない(続)

横浜の街を歩けば、みなとみらいのタワーマンション、桜木町駅前の再開発、旧市庁舎跡地の工事現場と、上昇ムード一色に見える。

だが一歩外に出れば、空き店舗の目立つ郊外商店街や、築30年を超えて動きが鈍いマンション群もある。

「横浜は全部が上がっているわけではない」。

この事実を郊外や県央のエリア別に見ていくと、次に動く市場の姿が見えてくる。

郊外の現状|青葉区・都筑区・港北ニュータウン

かつては「憧れの新興住宅地」だった田園都市線や港北ニュータウン。

いまや築年数の経過でマンションは二極化が進んでいる。

青葉区・都筑区の「駅徒歩5分以内+人気学区」の物件は依然堅調で、子育て世代が高値でも購入する。

一方、バス便や駅から遠い物件、車依存の中古戸建は需要が細り、価格を下げても売れ残るケースが出ている。

県央エリアの浮上|海老名・大和・厚木

一方で、県央は「伸び代市場」として動いている。

海老名では、小田急・相鉄・JR相模線の3路線が交わる交通利便性と、ららぽーと・ビナガーデンズといった商業施設の集積が相場を引き上げた。坪単価は2015年比で約1.4倍に達している。

大和・厚木も注目だ。大和駅は相鉄と小田急の2路線が利用でき、厚木は物流需要や製造業の回復に支えられて地価が下げ止まっている。中古戸建は割安感から「子育て世代の受け皿」として再評価が始まっている。

瀬谷の新展開|旧上瀬谷通信施設跡地

横浜市西部の瀬谷区は、これまで「市内で唯一地価が下落する区」として扱われてきた。

しかし、その評価は数年後には大きく変わっているかもしれない。

旧上瀬谷通信施設跡地——東京ドーム40個分もの広大な土地で、大規模農業公園や2027年開催予定の国際園芸博の会場候補地として整備が進む。

完成すれば、横浜市内外からの集客が見込まれ、周辺住宅地の資産価値にも波及効果が期待される。

今は静かでも、“眠れる巨人”が目を覚ます日が近づいている。

データで見る「二極化」

地価公示(2025年)前年比

中区:+4.5% / 西区:+3.8%

青葉区:+1.2% / 港北区:+2.3% / 都筑区:+1.0%

瀬谷区:▲0.3%(ただし再開発控え)海老名市:+2.9% / 大和市:+1.8% / 厚木市:+0.6%

数字は雄弁だ。

横浜中心部と県央は伸び、横浜郊外は停滞。

しかし瀬谷のように“逆転の芽”を秘めたエリアもある。

まとめ|二極化から「多極化」へ

横浜の不動産市場をひとことで語ることは、ますます難しくなっている。

中心部は再開発を背にした「都市ブランド」の力で強さを維持する。

一方、郊外には人口減少や相続売却の影が迫り、価格の調整が進みつつある。だがそこにはリノベーションや新しい住まい方といった可能性も眠っている。

県央は、子育て世代の流入と鉄道利便性の改善を背景に、街の表情を変え始めている。

そして瀬谷。長年の停滞から抜け出すきっかけを、大規模公園と国際イベントがもたらそうとしている。

つまり横浜は「二極化」ではなく、「多極化」へと歩みを進めているのだ。

不動産市場を読むとは、数字を追うことではない。街の未来を、人々の暮らしの時間軸と重ねて想像することだ。

横浜は変わり続ける都市である。その変化を先に感じ取った者こそが、次の波を掴むことになるだろう。

編集後記

今回取材を進める中で強く感じたのは、横浜という都市の「縮図性」だ。

中心部の華やかさ、郊外の課題、県央の伸び代、瀬谷の眠れる可能性。

それぞれが小さな都市物語を持ち、未来の地図を描いている。

数字の上下に一喜一憂するのではなく、その背後にある人の動きや街の息づかいを見ていきたい。

それが、この街の市場を正しく理解する唯一の方法だと思う。

2025年8月28日

2025年8月28日